COLUMN

一覧に戻るカリモク60の生い立ち

江戸時代から続く家業の材木屋「白半」に出生した加藤正平が、愛知県刈谷市に木工所を創業、カリモクの歴史が始まりました。

この時代、ダンボール箱は世の中になく、輸送用の箱はすべて木製。カリモクではトヨタ系各社で使う木箱を大量に作っていて、専用の工場もできました。

ミシンのテーブル部分を手がけるようになりました。梱包用木箱よりも細かく高度な木工技術が必要で、これを機に塗装の技術力も上がりました。

ミシンテーブルのほか、自動織機の木製部品の製造も手がけていました。製造したレバー類は、現在の刈谷市にある豊田自動織機製作所に納めていました。

アメリカ向け家具の木製アームの生産が始まりました。このときは、まだアームだけでしたが、カリモクは少しずつ家具生産に関わり始めました。

ピアノの鍵盤とアクションの製造がスタート。より高い精度が必要で、乾燥、刃物、研磨、接着剤などを見直し、カリモクの木工加工技術は一気に高まりました。

下請けではなく「自分たちのブランドを持ちたい」との強い思いから、オリジナルの家具づくりに取り組み、「Kチェア」の原型が誕生しました。

60年代に生まれたカリモクのオリジナル家具から、最も普遍的なデザインを選び、「カリモク60」として復刻、現代の生活に合わせた提案を続けています。

Point

of the

details

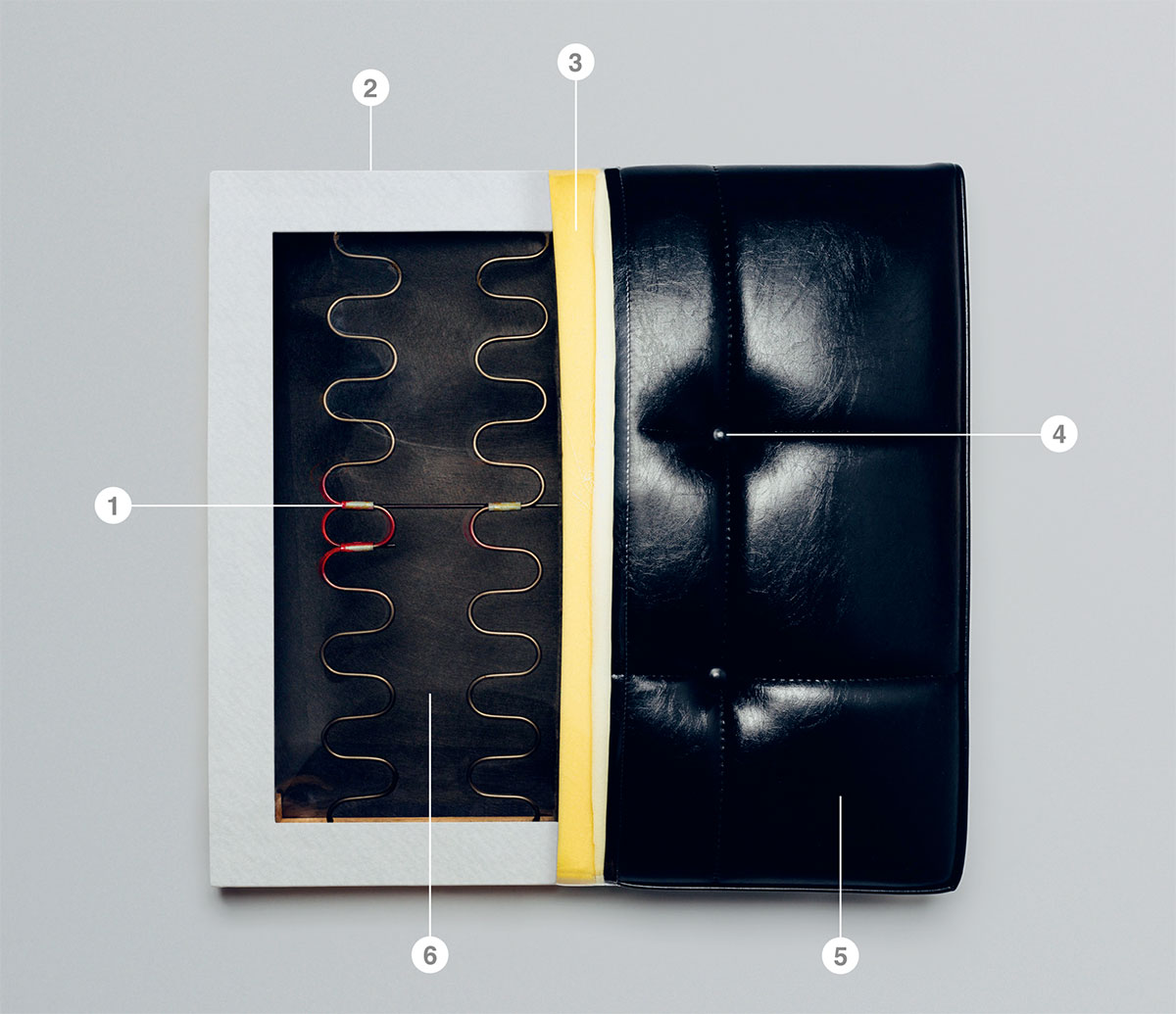

変わらないKチェア、その掛け心地を支えるシートの構造

1962年から同じデザインで作り続けている「Kチェア」は、発売当時と比べ、細部が進化しています。当時のオリジナルの掛け心地に近い感覚を大切にしながらも、今のカリモクの進んだ技術や研究を活かし、ロングライフデザインにふさわしい掛け心地と耐久性にするべく、改良が行われています。

- 1Sバネ (連結式鋼製組バネ)

- 山形に反らせたバネを木枠に付けることで、腰の沈みこみ過ぎを防ぐクッション性が生まれます。Sバネが単独で下がらないよう左右をワイヤーで固定。

- 2Sバネの取り付け

- バネが擦れる音を軽減するためにシリコンを塗るなど、見えない部分にもたくさんの工夫があります。2008年から強化されたバネに合わせ木枠も強化。

- 3高密度ウレタン(黄)/キルトウレタン(白)

- 座面の生地の下のキルトウレタンによって、ボタン締めの部分にきれいな立体感が生まれます。2008年、高密度ウレタンはさらに密度がアップ。

- 4ボタン

- 職人が丈夫なナイロン糸で丁寧につけるボタン。使っていくうちに、ボタンを留めている糸がねじれて切れないよう、ボタン自体が回転する構造。

- 5張り地

- ほどよいツヤのビニールレザーは、それぞれの時代の技術を使って改良されてきました。今では、厚さも増し、耐アルコール性の素材へと進化。

- 6裏張り用不織布

- 組み立て式の製品なので、組み立て時に視界に入る座面裏も不織布できれいにカバー。この不織布、ちょっとした当たりでも破けない強度があります。

- 1

- 2

- Text:

- Yuko Shibukawa

- Photo:

- Shintaro Yamanaka